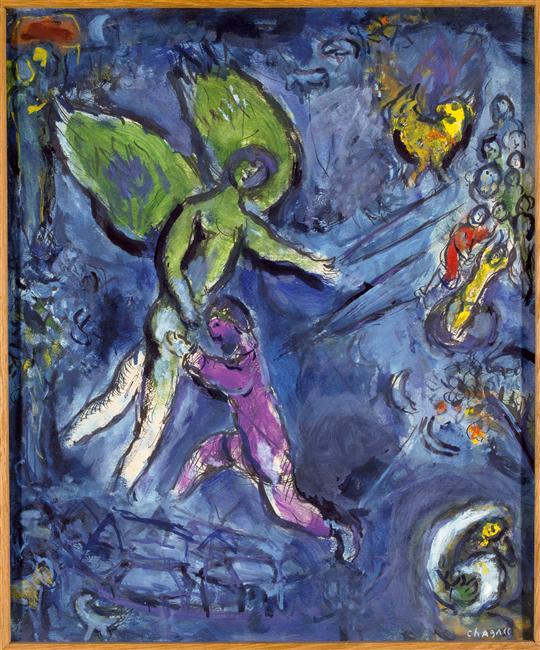

«Jacob luchando con el Ángel» de Marc Chagall (1963)

Poco a poco, en soledad primero, hablándolo con personas cercanas, tocando el tema tangencialmente en artículos y conferencias, fui aceptando los resultados de mis propias reflexiones, comencé a ver a Dios de una manera impersonal, como la suma de todas las verdades que han existido, que existen y existirán, como algo que siempre había intuido y no había querido reconocer

Es necesario decir desde un principio que mi punto de partida en la espiritualidad, que es también el punto de partida de este artículo, se apoya fundamentalmente en una experiencia personal y en mis vivencias íntimas de la existencia de un único ser superior al que, por convención, llamo Dios, con quien mantengo una relación personal desde la infancia. No puedo afirmar que de la naturaleza de Dios proceda todo lo creado, y, por supuesto, no creo que tenga por qué poseer la responsabilidad del devenir de todos y cada uno de los hechos naturales, que se desarrollan por sí solos, siguiendo sus propias leyes. Esta irresponsabilidad de Dios no tiene por qué implicar un desentendimiento de la creación ni del hombre, de ahí su continua y paulatina revelación a lo largo de los tiempos. Las relaciones de Dios con los hombres a través del devenir histórico se han visto marcadas por una tradición viva y en constante evolución. De ahí la riqueza y variedad de esa revelación, cuyas raíces se encuentran, en primer lugar, en la experiencia directa que cada ser humano posee de Dios y después en las enseñanzas que nos han sido dadas a lo largo de los tiempos a través de personas que han vivido con mayor intensidad la comunión con Dios. Estas enseñanzas basadas en acciones o en palabras, en unos casos, han sido escritas por los propios profetas (tomo prestada esta palabra de la tradición judeocristiana para referirme a personas que han tenido afectos espirituales singulares y los han compartido con sus comunidades, aunque me sienta también cómodo con el término iluminados) o bien por sus seguidores o que forman parte de un acervo colectivo que es el fruto de una tradición oral recogida más tardíamente.

Para razonar una idea de la Divinidad que sobrepase con creces la naturaleza humana nos ayudará el aceptar el postulado de que la comprensión de su plenitud es absolutamente imposible, ya que ésta se ha debido producir con el trascurso de los siglos de un modo parcial y paulatino. Ni aun intentando el esfuerzo, materialmente imposible, de conocer y estudiar el ingente número de hechos religiosos que se han dado a lo largo de todo el desarrollo humano y se siguen dando en el momento presente, creo que sería imposible reconstruir la esencia de Dios aunando todo cuanto pudiéramos conocer. Así pues, y aunque mi idea de la existencia de Dios es más intelectual que afectiva, según creo, no puedo basarla únicamente en la razón, sino que la experiencia íntima que de él poseo es básica para la afirmación de su ser y no tiene por qué coincidir necesariamente con la de ninguna otra persona y mucho menos con la de la totalidad de una comunidad o de la humanidad entera. Aun respetando profundamente cualquier religión organizada, encuentro que creer que un grupo selecto es el único poseedor de la verdad revelada en su plenitud o que algunos hombres son los únicos intermediarios válidos entre Dios y la humanidad son hechos que podrían calificarse de osadías intelectuales o sólo pueden ser comprendidos como formas de instrumentalizar el hecho religioso por parte de religiones institucionalizadas y fuertemente jerarquizadas.

A pesar de la forma personal que gran parte de las religiones han querido dar a Dios, entiendo que su forma es impersonal, que no puede ser comprendida en su totalidad por el intelecto humano y que por ese motivo la revelación se ha producido, como antes indiqué, de modo escalonado, de modo individual y teniendo en cuenta las características culturales de cada momento y las específicas de cada persona. Así pues, las distintas religiones serían los intentos de cada sociedad de adaptar a sus mentalidades colectivas la idea de lo trascendente y una manera particular de asimilar las revelaciones, otra cuestión muy diferente sería el desarrollo ulterior de los sistemas religiosos y su imbricación con los sistemas políticos, económicos y sociales. La religión sería, pues, un fenómeno antropológico que intenta dotar, con significados y significantes propios, un sistema de creencias adaptadas a los parámetros culturales de cada civilización. Indudablemente la religión en la que alguien se cría condiciona a la hora tener una idea y un conocimiento de Dios que marca a cada individuo en función del ambiente en que se desarrolla su vida. Del mismo modo que existe una lengua materna, que es aquella que suele utilizarse para hacer cálculos, para exclamar o para rezar, también existe una espiritualidad materna, que es el ambiente en el que cada ser humano crece y que está marcada por parámetros socioculturales y que, según el desarrollo vital de cada cual, se acepta, se matiza, se rechaza, se substituye o se ignora en un proceso evolutivo que dura todo el arco de la vida.

En mi caso personal esos parámetros estuvieron marcados por la familia, el colegio, la parroquia, mis etapas con algunas organizaciones religiosas y la universidad. Todo ello marcó mi espiritualidad y el afán de saber y conocer. Con dieciocho años comencé a estudiar Teología para intentar encontrar respuestas a mis preguntas, para intentar fundamentar las preguntas que como persona y como estudiante de Filosofía e Historia me planteaba. Es importante señalar que, al margen de algunos momentos de mi vida espiritual en los que he vivido mi espiritualidad en comunidad, lo cierto es que ésta se ha desarrollado en la mayor parte de su devenir en la intimidad y allí se ha ido fraguando principalmente y se fragua día a día. La espiritualidad, como parte social que es de la naturaleza humana, tiene que poseer momentos de comunidad que doten de sentido y hagan sentirse a uno parte de un todo, pero si hablamos de las relaciones de uno mismo con Dios entiendo, sin ningún tipo de reparo, que deben realizarse en la más estricta intimidad. Quizá en este sentido me haya perseguido el afán del antiguo monacato y, más concretamente, el del origen del mismo, el anacoretismo, el encuentro de uno mismo con lo trascendente, olvidándose de todo lo demás. Puede que se dejen atrás muchas cosas en esta vía, pero el encuentro es, bajo mi punto de vista, mucho más pleno e íntimamente satisfactorio.

Puede confundirse el acercamiento a Dios con la búsqueda de la verdad. Éste es un camino difícil de recorrer, áspero y arduo, con principio y, obviamente, sin final marcado por el término de la vía. Nunca se conocerá la verdad, porque o bien llega el momento en el que aceptamos su carácter inabarcable o bien aceptamos que como valor absoluto posiblemente no exista. Ello no implica que nunca se conocerá del todo a Dios, porque el concepto de verdad es humano, relativo y ligado a una revelación inmanente, que como he dicho, no creo que se haya producido, y como prueba de ello sirvan las enseñanzas de algunos seres especialmente espirituales que han sido instrumentalizadas por diversas religiones para su propio beneficio y la forma que tienen de enseñarlas, en el mejor de los casos, o de imponerlas, en el peor, y que poco o nada tienen que ver con las enseñanzas originales y para ello y a lo largo de los siglos se han creado una serie de mecanismos que alejan a los creyentes del origen de sus religiones institucionalizadas al tiempo que los acercan a visiones completamente reelaboradas de los supuestos fundadores y de sus mensajes, dando más importancia a estas realidades apoteósicas que a las relacionadas con los verdaderos hechos históricos.

Nadie dijo que conocer a Dios fuera algo amable, y, de hecho, ni siquiera se puede estar seguro de llegar a comprenderlo. Lo que un día es una verdad inamovible, al día sucesivo se desmorona y entonces uno se aferra al único dogma concebible: el de ser adogmático, difícil especialmente cuando se proviene, como es mi caso, de una confesión donde la creencia de la certidumbre es inflexible y el principio de la aceptación de la jerarquía marca profundamente. Reconozco que he tenido dos crisis de fe serias en mi vida, pero en ninguna de las dos me planteé la existencia de Dios (aunque sí su forma) sino que el eje de ambas fue la forma de relacionarme con él, es decir, eso que convencionalmente se entiende como hecho religioso. En consecuencia esas crisis no hicieron más que hacerme ahondar en mi interior y buscar la espiritualidad en una noche obscura, por otra parte bastante fecunda en frutos.

Poco a poco, en soledad primero, hablándolo con personas cercanas, tocando el tema tangencialmente en artículos y conferencias, fui aceptando los resultados de mis propias reflexiones, comencé a ver a Dios de una manera impersonal, como la suma de todas las verdades que han existido, que existen y existirán, como algo que siempre había intuido y no había querido reconocer. Lo despojé de los ornamentos culturales -hasta donde me fue posible, porque los prejuicios culturales son extremadamente difíciles de vencer- lo vi despojado de las medidas de los hombres, lo que es muy distinto de verlo hecho a mi medida, y me reconocí mucho mejor en ese Dios que en la imagen de él que se me había dado desde la infancia. Con los ornamentos también se fueron los oropeles, a los que sigo respetando, aunque ya no los comparta plenamente, porque fueron mis creencias y las de mis mayores y como igualmente respeto todos los demás sistemas de creencias, siempre y cuando no entren en conflicto con la dignidad y los derechos humanos. Es éste un proceso semejante a la poda, cuando se cortan las ramas superfluas de un árbol al final del invierno y queda únicamente el tronco del que nace con fuerza la vida nueva al llegar la primavera.

Desde la altura de mis años veo con mayor claridad cómo los diferentes estudios que cursé estaban todos encauzados hacia el mismo punto, el tratar de comprender a Dios desde distintos ángulos, y ello me ha llevado a que, poco a poco, yo mismo fuera clarificando mis ideas y exponiéndolas en público más o menos abiertamente. Muchas veces me he servido del manto del academicismo para poner sobre la mesa aquello en lo que creía o bien usando las palabras o tesis de otros, que no siempre uno puede o debe ser original, y me fui dando cuenta de que ni mucho menos se levantaban las ampollas que yo hubiese imaginado. De esta manera mis estudios académicos en el campo de Literatura y Arqueología Bíblicas se centraron en las fuentes para la comprensión de la figura del Jesús Histórico y más tarde en la familia de Jesús de Nazaret. Quise centrarme por completo en el hombre, descubrir lo que había tras de los velos que lo ocultaban y mirar cara a cara a ese Jesús humano -tan distinto del irreal Cristo de la Fe- y comenzar para ello a enfrentarme a las Escrituras de un modo científico ayudado del método histórico crítico.

Creo necesario decir que la Biblia está rodeada de prejuicios tanto por quien cree en ella como por quien no, está muy mal explicada y mucho peor leída. Por mi experiencia cualquier cristiano, sea de la confesión que sea, no distingue los libros históricos, sapienciales, legislativos, poéticos, proféticos, epistolares, apocalípticos… Se tiene una idea vaga, difusa y confusa de ellos. El que por parte de amplios sectores se vea este texto como una superstición viene en gran medida de no saber diferenciar, de desconocer quiénes eran los destinatarios de cada texto, el contexto y la intencionalidad con las que se redactaron. Es muy complejo el poder llegar a una lectura aséptica de la Biblia, pero con un poco de esfuerzo por parte del lector y con una buena guía puede llegar a hacerse en un lapso de tiempo no demasiado extenso.

Lo curioso es que el hombre de la postmodernidad tenga ese rechazo hacia la Biblia, mientras se suelen aceptan sin demasiados prejuicios las enseñanzas de otras tradiciones espirituales. Afirmo una vez más que la revelación no es exclusiva del cristianismo ni de ningún otro sistema de creencias y que Dios se ha revelado a lo largo de la historia y lo sigue haciendo a cada ser humano individualmente, aunque haya habido momentos y personas concretos en los que esta revelación haya sido mucho más intensa. Abundando en este aspecto, muchas de las personas que utilizan estas fuentes no se han parado, en la mayor parte de los casos, a estudiar en detenimiento esas otras tradiciones. Indudablemente para nosotros occidentales el libro sagrado más cercano que no sea la Biblia es el Corán del que todo el mundo también hoy habla y casi nadie, apuesto, ha leído. Pero es que tan nuestros como la Biblia en Occidente son la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, la Eneida, Gilgamesh, el Libro de los Muertos… Ahí están nuestras raíces, ahí estaban ocultas las enseñanzas del cristianismo milenios antes del nacimiento de Jesús y del triunfo de la facción paulina, junto a otros textos que pueden parecernos tan lejanos como el Ramayana, el Mahabharata, el Baghabad, el Tao Te King, los Cinco Clásicos o las Analectas a través de las rutas que surcaban los restos helenísticos del imperio de Alejandro desde Grecia hasta la India o a través de las Estepas con unos insospechados intercambios espirituales marcados por caminos de ida y vuelta. Lo cierto es que la revelación sobrevive a las religiones y pasa de unas a otras de maneras insospechadas. Lo mismo sucede con el rito, que está tan profundamente arraigado en el inconsciente colectivo que es capaz de pervivir durante milenios camuflado bajo los velos de distintas espiritualidades. Estas cuestiones tan básicas y fundamentales son ignoradas incluso por historiadores e intencionadamente por teólogos, cuanto más por fieles de a pie de calle.

Cuando expuse a una de las personas que más me ha marcado intelectualmente, y cuyo nombre debo silenciar, mis intenciones de adentrarme en este campo me dijo que corría dos riesgos, o convertirme en un fanático o perder la fe. Le pregunté cuál había sido su experiencia, puesto que no me parecía que le hubiera sucedido ni una cosa ni la otra, y me respondió que abrió los ojos. Cierto es, los abrió y guardó un difícil equilibrio hasta el final de sus días. Al igual que él yo sucumbí a Próximo Oriente y allí fue donde comenzó la etapa final de mi proceso, allí, en esa tierra especialmente tocada por la trascendencia, entendí que todo era mucho más simple de lo que yo había creído hasta entonces. La primera vez que estuve en Jerusalem antes de recorrer la Vía Sacra me regalaron una pequeña cruz de madera para que me acompañara durante el recorrido. En el momento en que salí del Santo Sepulcro experimenté una sensación que difícilmente puedo explicar (pese a que me empeñe en decir que mi fe es intelectual en los momentos más cruciales de mi existencia se ha manifestado la presencia de Dios con inspiraciones y afectos) parecido a un dolor intenso en el alma y que me provocó un llanto que me duró algunos minutos. Cuando recuperé la tranquilidad me di cuenta de que había perdido esa pequeña cruz de madera y con ella se fueron los últimos anclajes a aquella fe heredada y creo que al salir del Sepulcro se produjo en mí una transformación, el último y decisivo paso para aceptar la deriva de mis creencias.

No puedo decir que hubiera un momento en el que me convirtiera, no ha habido un camino de Damasco en mi existencia, sino un largo proceso de reflexión de años a través de un camino interior. En cualquier caso admito que las etiquetas y los encasillamientos me producen un notable rechazo. Tampoco podría decir en qué momento exacto se remató este proceso que he querido esbozar, porque lo más probable es que no se haya rematado, sino que, simplemente, las conclusiones de mi proceso vital de crecimiento interno, intelectuales y afectivas, me hayan llevado hacia las posiciones que acabo de exponer. Resumidamente creo en la existencia de Dios y sólo puedo probarla a través de mi experiencia personal, con lo que no concibo ningún espíritu de proselitismo; creo que todo lo relacionado con Dios es mucho más sencillo de lo que nos han querido hacer creer; creo en Dios porque me hace la vida más fácil y me ayuda a ser feliz; no creo en Dios esperando un premio en la otra vida o temiendo el castigo eterno, porque no estoy en condición de afirmar que haya otra existencia después de ésta; no creo que la creencia en Dios me haga mejor persona, sino que son mis actos y mis pensamientos quienes marcan mi conducta ética. En una palabra, creo en Dios porque me es útil y porque he forjado con él una relación que dura ya cuarenta y cinco años, muchos de los cuales los he pasado buscándolo e intentando averiguar qué quería de mí. Lo buscaba, aunque estaba a mi lado, pensando que descubriría los arcanos misterios universales y en realidad, al encontrarlo cara a cara, me di cuenta de que era la sencillez más pura. Sobre qué quería de mí, si es que algo quiere, a veces creo tener una idea clara y otras confieso sentirme absolutamente perdido. Lo que creo lo creo libremente, sin ataduras, sin imposiciones, creo porque soy libre y tengo una relación libre con Dios, basada en un pacto individual y personal. Lo que es indudable es que caí rendido ante su lógica ilógica, tan incomprensible y tan profundamente hermosa.

Otros artículos:

¿Dios es mujer?

Bienaventurados los ateos porque encontrarán a Dios

Francisco Acedo

Latest posts by Francisco Acedo (see all)

- Una aproximación al Jesús histórico - agosto 2, 2017

- A la búsqueda de Dios - julio 12, 2017

- La historicidad del proceso a Jesús - abril 8, 2017

Te escribo este pequeño comentario por que veo que algo nos une , la busqueda de DIOS y el arte.Con los estudios que veo tienes realizados no soy quien para recomendarte nada ,solo decirte que la información externa que más me ha servido es el Libro Blanco de Ramtha.Un abrazo Francisco y a seguir siendo felices que es de lo que se trata.